組織・人事支援

コンサルティング

2025.03.14

メニュー1:人事制度(再)構築支援

お困りごとの例:「ベテランと若手、どう評価するのが公平かいつも迷う…」

【このようなお困りごとはありませんか?】

・これまで人事制度と呼べるものはなかったが、なるべく現場にも出向き、社員の様子を観察して昇給や賞与に反映させてきたつもり。しかし、フットワーク軽く物覚えもいい若手と、堅実でこれまでも辛抱強く働いてきてくれたベテランを、どう評価すべきかいつも迷う…。

・きちんとした人事制度を作ろうと、大手コンサル会社に頼んで2年がかりで人事制度マニュアルができた。ところが現場からは「使えない」との大合唱。社員(特に若手)から評価への不満が出ていて、このまま放置は出来ない…。

・10年前に当時の若手管理職が頑張って等級制度や賃金制度を作り、地元で注目もされた。しかし人事評価がどうしても年功的な評価になってしまうため、賃金テーブルの上限に到達する者が出てきて、今や例外運用が続いている。その後新事業もできて、評価シートそのものが実態に合わなくなってきている。小手先の対応では限界なため、持続可能な制度にしたい…。

社員規模が30人を超えてくると、社長の目が社内の隅々にまで届きにくくなります。まして、成長を志向している企業では、組織体制や人事制度の不備が成長の足かせとなることもあります。一方、人事制度をうまく運用して、社員のモチベーション向上や業績向上につなげるためには、経営幹部・管理職の意識やマネジメントスキルがともなっていることが重要。形だけ制度を導入してもうまく機能しません。

【活用・お役立ちポイント】

◆ 企業の成長ステージや規模、社員の成熟度や組織風土を見極めながら、制度を設計し、管理職・社員の制度理解やスキル向上のスピードに合わせながら手直ししていくスタイルをおすすめします。

◆ 実際に制度を運用する立場にある管理職の方に、検討プロジェクトに参画していただきます。制度作りの過程が管理職教育の場にもなり、制度趣旨や制度の限界についてもしっかり理解していただくので、「現場で使える」設計および運用ルールを実現します。

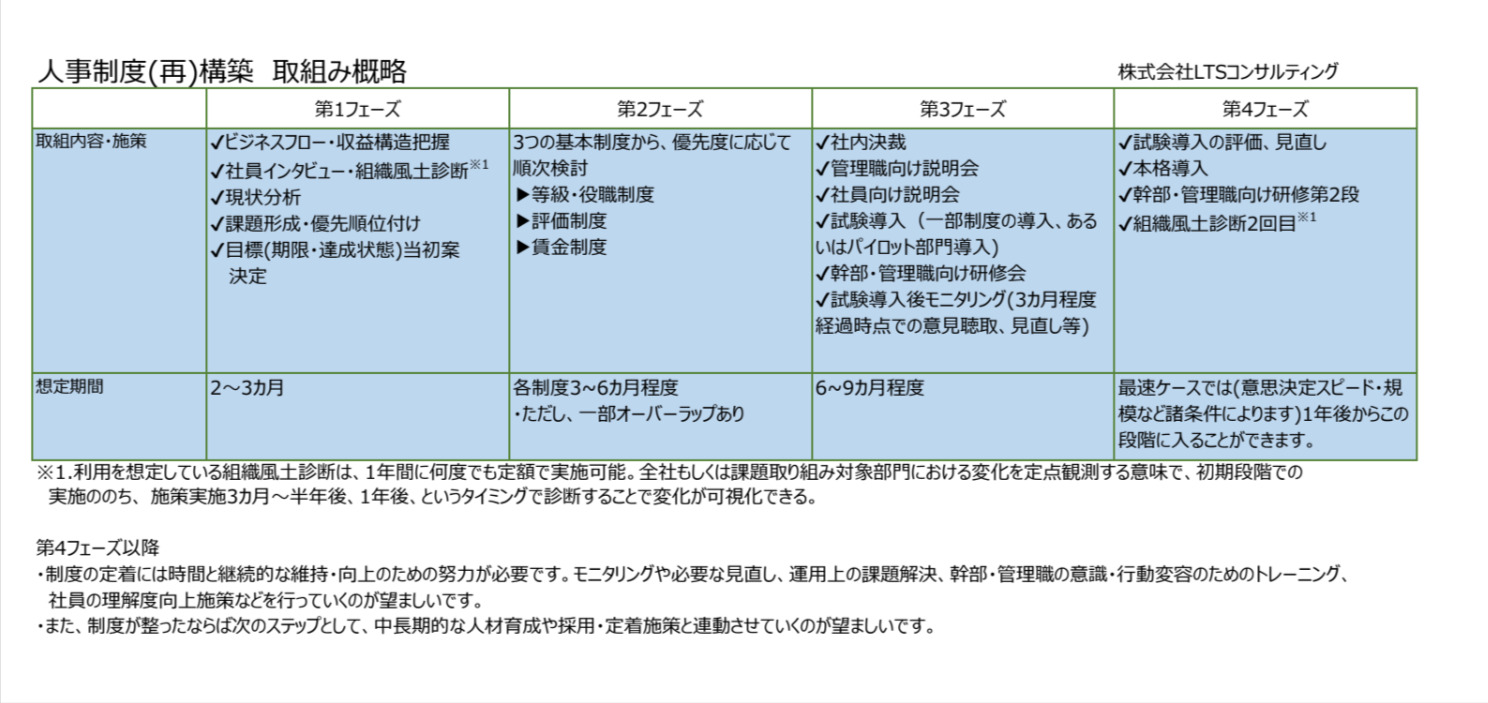

◆ 標準的な人事制度(再)構築の流れ

【このようなお困りごとはありませんか?】

・これまで人事制度と呼べるものはなかったが、なるべく現場にも出向き、社員の様子を観察して昇給や賞与に反映させてきたつもり。しかし、フットワーク軽く物覚えもいい若手と、堅実でこれまでも辛抱強く働いてきてくれたベテランを、どう評価すべきかいつも迷う…。

・きちんとした人事制度を作ろうと、大手コンサル会社に頼んで2年がかりで人事制度マニュアルができた。ところが現場からは「使えない」との大合唱。社員(特に若手)から評価への不満が出ていて、このまま放置は出来ない…。

・10年前に当時の若手管理職が頑張って等級制度や賃金制度を作り、地元で注目もされた。しかし人事評価がどうしても年功的な評価になってしまうため、賃金テーブルの上限に到達する者が出てきて、今や例外運用が続いている。その後新事業もできて、評価シートそのものが実態に合わなくなってきている。小手先の対応では限界なため、持続可能な制度にしたい…。

社員規模が30人を超えてくると、社長の目が社内の隅々にまで届きにくくなります。まして、成長を志向している企業では、組織体制や人事制度の不備が成長の足かせとなることもあります。一方、人事制度をうまく運用して、社員のモチベーション向上や業績向上につなげるためには、経営幹部・管理職の意識やマネジメントスキルがともなっていることが重要。形だけ制度を導入してもうまく機能しません。

【活用・お役立ちポイント】

◆ 企業の成長ステージや規模、社員の成熟度や組織風土を見極めながら、制度を設計し、管理職・社員の制度理解やスキル向上のスピードに合わせながら手直ししていくスタイルをおすすめします。

◆ 実際に制度を運用する立場にある管理職の方に、検討プロジェクトに参画していただきます。制度作りの過程が管理職教育の場にもなり、制度趣旨や制度の限界についてもしっかり理解していただくので、「現場で使える」設計および運用ルールを実現します。

◆ 標準的な人事制度(再)構築の流れ

人事制度構築の流れの図

メニュー2:部門間連携強化・組織活性化支援

お困りごとの例:「部署間で協力する姿勢が乏しく、納期遅延は日常茶飯事…」

【このようなお困りごとはありませんか?】

・社員から課長を飛び越えて相談がきたり、課長がぐずぐずしているので結局自分(社長・幹部)が直接社員に指示したりしなければならないことが多い。課長に研修をしたこともあったが、意識も能力も上がった感じがしない…。

・開発はより良いものを作ることに注力しており、資金面のことは考えない。製造は自分都合を主張するばかりで、納期を何とかしようという努力が不足している。部署間で協力する姿勢が乏しく、納期遅延は日常茶飯事…。

・管理部門はそれぞれ専門的な分野を担っており代わりが利かない。「隣は何をする人ぞ」という感じで、職場ではキーボードをたたく音しかしない。エンゲージメント診断のスコアは管理部門がいちばん低かった…。

階層間の指示命令系統が機能しない、部門間連携が取れない、社員同士の会話が乏しい…。現代の職場には問題が山積みです。それらの「症状」に対して、いくら管理職研修やコミュニケーション研修を行っても、効果は長続きしません。

【活用・お役立ちポイント】

◆ 氷山の一角のたとえのように、水面上に見えている部分=「できごと」に対して手を打つのではなく、水面下の見えていない「構造的な問題」を明らかにすることが重要です。

◆何らかの改善や売上アップなどのために新たな取組みや制度導入をすると、思わぬ反作用・副作用や、予想外の結果が生じることがあります。因果関係の流れをあらかじめ想定することで、施策の本来の意図がスムーズに実現するように設計することが大切です。

【このようなお困りごとはありませんか?】

・社員から課長を飛び越えて相談がきたり、課長がぐずぐずしているので結局自分(社長・幹部)が直接社員に指示したりしなければならないことが多い。課長に研修をしたこともあったが、意識も能力も上がった感じがしない…。

・開発はより良いものを作ることに注力しており、資金面のことは考えない。製造は自分都合を主張するばかりで、納期を何とかしようという努力が不足している。部署間で協力する姿勢が乏しく、納期遅延は日常茶飯事…。

・管理部門はそれぞれ専門的な分野を担っており代わりが利かない。「隣は何をする人ぞ」という感じで、職場ではキーボードをたたく音しかしない。エンゲージメント診断のスコアは管理部門がいちばん低かった…。

階層間の指示命令系統が機能しない、部門間連携が取れない、社員同士の会話が乏しい…。現代の職場には問題が山積みです。それらの「症状」に対して、いくら管理職研修やコミュニケーション研修を行っても、効果は長続きしません。

【活用・お役立ちポイント】

◆ 氷山の一角のたとえのように、水面上に見えている部分=「できごと」に対して手を打つのではなく、水面下の見えていない「構造的な問題」を明らかにすることが重要です。

◆何らかの改善や売上アップなどのために新たな取組みや制度導入をすると、思わぬ反作用・副作用や、予想外の結果が生じることがあります。因果関係の流れをあらかじめ想定することで、施策の本来の意図がスムーズに実現するように設計することが大切です。

メニュー3:人材育成体系/タレントマネジメント体系構築支援

お困りごとの例:「管理職が高齢化、しかし中間層が育っていない…」

【このようなお困りごとはありませんか?】

・管理職は現場からたたき上げてきた50代が中心。「背中を見て盗め」式で育ってきたので、若手とどう接していいかよくわかっていないようだ。一方、次世代を担う中間層は上がつかえているので、育っていない…。

・事業を伸ばし、社員とその家族が暮らしていけるようにと頑張ってきた。しかし気がつけばすでに老境。部長クラスは指示の実行役としては優秀だが、次の経営を託せるだけの才覚や判断力はなく、その下の中堅どころはまだまだ経験不足…。

・何とか新卒を採用できているのに、3年で半分は辞めてしまう。競争力のある賃金水準や福利厚生はキープできているはずだが、一体どこに手を打てばいいのか?

近年、人材の採用・定着・育成が経営課題の中で大きな比重を占めるようになってきています。一方、いずれも即効性のある対策はなく、腰を据えて取り組まなければなりません。

【活用・お役立ちポイント】

◆ 自社の経営理念やビジョンを再確認し、10年後・5年後の姿から逆算して、どんな人材がどの時期に必要なのか、どのようにそれら人材を確保するのかを考える作業が必要です。

◆ 処遇体系(社員等級、給料賞与)や評価項目と、採用したい・育成したい社員像のマッチングも重要です。

◆ 「タレントマネジメント」という観点から全社の人材育成ポリシーを明確にし、教育訓練体系や採用戦略を総合的に検討しましょう。

【このようなお困りごとはありませんか?】

・管理職は現場からたたき上げてきた50代が中心。「背中を見て盗め」式で育ってきたので、若手とどう接していいかよくわかっていないようだ。一方、次世代を担う中間層は上がつかえているので、育っていない…。

・事業を伸ばし、社員とその家族が暮らしていけるようにと頑張ってきた。しかし気がつけばすでに老境。部長クラスは指示の実行役としては優秀だが、次の経営を託せるだけの才覚や判断力はなく、その下の中堅どころはまだまだ経験不足…。

・何とか新卒を採用できているのに、3年で半分は辞めてしまう。競争力のある賃金水準や福利厚生はキープできているはずだが、一体どこに手を打てばいいのか?

近年、人材の採用・定着・育成が経営課題の中で大きな比重を占めるようになってきています。一方、いずれも即効性のある対策はなく、腰を据えて取り組まなければなりません。

【活用・お役立ちポイント】

◆ 自社の経営理念やビジョンを再確認し、10年後・5年後の姿から逆算して、どんな人材がどの時期に必要なのか、どのようにそれら人材を確保するのかを考える作業が必要です。

◆ 処遇体系(社員等級、給料賞与)や評価項目と、採用したい・育成したい社員像のマッチングも重要です。

◆ 「タレントマネジメント」という観点から全社の人材育成ポリシーを明確にし、教育訓練体系や採用戦略を総合的に検討しましょう。